Hezbollah's attack on army base America in 2007

حمله حزب الله با اشتر به پایگاه ارتش آمریکا در سال 2007

- ۰ نظر

- ۲۷ آبان ۹۵ ، ۱۶:۵۳

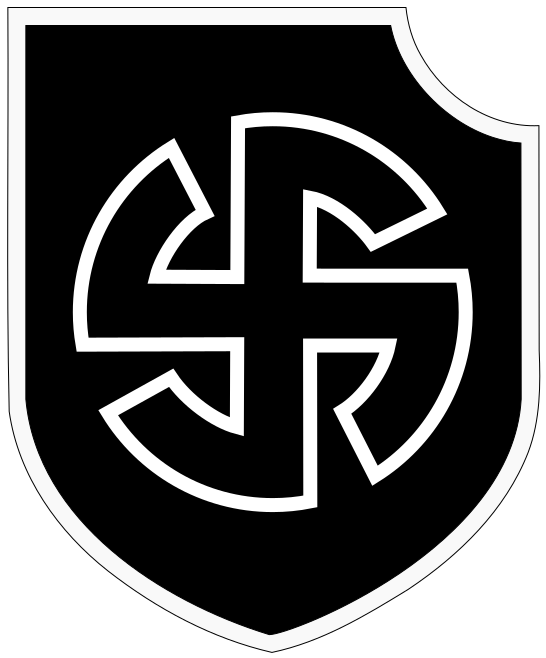

Kroatische SS-Freiwilligen-Division später:

13. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Handschar“ (kroatische Nr. 1)

Truppenkennzeichen |

|

| Aktiv | 1. März 1943 bis Mai 1945 |

| Land |

|

| Streitkräfte |

|

| Truppengattung | Gebirgsjäger |

| Typ | Division |

| Grobgliederung | Siehe Gliederung |

| Stärke | 21.000 Mann |

| Schlachten |

Partisanenkrieg in Jugoslawien |

Die Kommission „Migration und Integration“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat kürzlich ihre Arbeit aufgenommen. Mit dabei ist Mehmet Matur, Integrationsbeauftragter des Berliner Fußballverbandes und Mitglied von Türkiyemspor Berlin.

Fußballfunktionäre, Politiker und Wissenschaftler stellen die Mehrheit in deSie war zweimal deutsche Meisterin im

Taekwondo. Sie entwickelt Software. Und sie trägt ein Kopftuch: Nihal

Aksoy ist eine selbstbewusste Frau – und Muslimin. Nihal Aksoy: „Ich wollte das Kopftuch schon früher tragen, aber mir fehlte der Mumm.“ Bild: Volker Wiciok Sie sagt, sie weiß nicht,

warum sie andere irritiert. Eine junge Frau, die als

Softwareentwicklerin arbeitet und zweimal deutsche Taekwondo-Meisterin

war, die freiwillig ein Kopftuch trägt. Sie verwirrt den Großteil der

Menschen, die ihr begegnen. Deutschtürkin, Softwareentwicklerin,

Kampfsport und Kopftuch – wie soll das zusammenpassen? „Eigentlich bin ich doch nichts

Besonderes“, sagt Nihal Aksoy und zieht die Schultern hoch. „Ich war

Leistungssportlerin und habe mich halt irgendwann für ein Kopftuch

entschieden.“ Nihal Aksoy ist eine sehr

selbstbewusste Frau, eine Muslimin, die sich nicht für ihr Kopftuch

rechtfertigen mag. Die genug davon hat, ständig mit islamkritischen

Fragen konfrontiert zu werden – und sie antwortet auch schon mal, dass

sie wirklich genervt ist von den immer gleichen Klischees. Eine

32-Jährige, die sich über jene wundert, die sich über sie wundern. Doch natürlich stellen sich die

Fragen: Muss das denn sein? Sollte ein Sportplatz nicht frei sein von

religiösen Symbolen? Ihre Antwort: „Nee.“ Kann sie das Kopftuch beim

Trainieren nicht abnehmen? Ist es nicht unpraktisch und störend beim

Sport? „Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich mir auch das

Trainieren nicht ohne Tuch vorstellen kann.“ Außerdem gebe es Kopftücher

extra für Sportlerinnen, mit Klettverschluss und aus atmungsaktivem

Material. Das Kopftuch ist ein

verlässliches Aufregerthema in Deutschland. Für nicht wenige ein Zeichen

der angeblichen Rückständigkeit des Islam, ist dieses Stück Stoff für

die Trägerinnen ein Symbol ihres Glaubens. Nihal Aksoy sieht es als Teil

ihrer Selbstbestimmung und ihrer Identität, die sie in der Sporthalle

nicht ablegen mag. Die Diskussion über das Kopftuch

ist dort aber natürlich schon lange angekommen. Im vergangenen Juni

durfte die iranische Fußballfrauenmannschaft beim

Olympia-Qualifikationsspiel in Jordanien nicht antreten. Die

Sportlerinnen wurden wegen ihrer Kopftücher von der Fifa ausgeschlossen.

Begründung: Das Tragen eines Kopftuches erhöhe das Verletzungsrisiko,

zudem solle der Sport religiös neutral bleiben. Erst seit März 2012 dürfen Fußballspielerinnen Kopftuch tragen – auf Druck der UNO. In Deutschland würden Mädchen aus

religiösen Gründen an der Ausübung von Sport gehindert, kritisiert

Christa Stolle, Geschäftsführerin der Frauenrechtsorganisation Terre des

Femmes. So dürften muslimische Eltern nach Gerichtsurteilen ihre

Töchter von gemeinsam mit Jungen stattfindendem Schulsport fernhalten,

wenn er zu einem Konflikt mit Koranvorschriften führe. Auch lange

Kleidung und Kopftuch beim Sport tragen zu müssen sei hinderlich. „Die

Trägerin wird in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und somit bei der

Ausübung von sportlichen Tätigkeiten einer erhöhten Verletzungsgefahr

ausgesetzt.“ „Musliminnen sind die verlorenen Töchter des Sports“, schrieb im vergangenen Jahr der Spiegel.

Viele Eltern würden ihren Töchtern Sport verbieten – zu groß sei die

Angst, ein fremder Mann könnte sich den Mädchen annähern. Besonders

heikel ist der Schwimmsport. Viele strenggläubige Muslime möchten ihre

Tochter oder ihre Ehefrau nicht leicht bekleidet im Wasser sehen. Deswegen hat die Türkin Emine

Aydemir 2007 in Köln das Fitnessstudio „Hayat“ („Leben“) in Köln

eröffnet. Es ist ein Ort nur für Frauen, besonders für Musliminnen.

Emine Aydemir trägt selbst ein Kopftuch und kennt daher die Probleme

gläubiger Frauen. Wer in einem herkömmlichen Studio auf dem Stepper oder

beim Yoga sein Kopftuch aufbehält, wird schon mal schief angesehen. Bei

„Hayat“ interessiert sich dagegen niemand dafür. Die männlichen

Familienmitglieder soll beruhigen, dass von außen niemand in das Studio

hineinsehen kann. Männer müssen klingeln, um eingelassen zu werden. Und

für besonders Fromme gibt es eine Gebetsecke. Aber auch beim Massensport ändert

sich etwas. „Wir möchten muslimische Mädchen und Frauen verstärkt für

den Sport im Verein gewinnen, mit oder ohne Kopftuch“, sagt Michael

Schirp, Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes. In der Praxis

entscheide jeder Mitgliedsverband selbst, ob dies auch gefahrlos

umsetzbar sei. Fußballerinnen, Leichtathletinnen oder

Taekwondo-Kämpferinnen kommen mit den „Capsters“, eng anliegenden

Kopfbedeckungen für Sport und Freizeit, gut zurecht. Schwierig wird es

im Basketball, wo permanent in Kopfhöhe nach dem Ball gegriffen oder

geschlagen wird, weshalb Kopfbedeckungen und Schmuck dabei grundsätzlich

verboten sind. Taekwondo-Kämpferin Nihal Aksoy

war neun Jahre alt, als sie ihren Sport für sich entdeckte. „Ich bin mit

den Jungs in der Nachbarschaft aufgewachsen“, sagt sie. Die

Spielkameraden fingen mit dem Taekwondo an, kurze Zeit später wollte sie

auch. Weil es keine Mädchenmannschaft gab, trommelte sie ihre

Freundinnen zusammen, dann konnte es losgehen. Fortan trainierte sie

fast jeden Tag, auch in den Sommerferien in der Türkei. Ihren Eltern sei das anfangs fremd

gewesen. Ein Mädchen, das Kampfsport macht? Die Befremdung habe aber

weniger mit dem muslimischen Glauben zu tun gehabt als mit dem

Geschlechterverständnis ihrer Eltern. Ihr Vater, Fabrikarbeiter, ist

1971 aus der Türkei nach Deutschland eingewandert und holte später seine

Ehefrau nach. Sie blieb immer Hausfrau, den Kindern lag das Technische –

Nihal Aksoys Bruder ist Fachinformatiker. Die gebürtige Bochumerin

sieht sich selbst als „türkische Staatsbürgerin und als Deutsche“. Mit 14 Jahren schaffte sie den

Schwarzen Gürtel, 1996 nahm sie erstmals an der deutschen Meisterschaft

teil und gewann diese zwei Jahre hintereinander. Ihre Eltern saßen im

Publikum, „ganz hinten, damit sie keine Angst um mich bekommen“. Damals

trug Nihal Aksoy noch kein Kopftuch, nach dem Abitur begann sie eine

Ausbildung als Arzthelferin, „da hat es dann auch nicht gepasst“. Sie

verhüllte ihre Haare erst nach der Pilgerfahrt nach Mekka, da war sie

schon 20 Jahre alt. „Eigentlich wollte ich das Tuch schon vorher tragen,

aber mir fehlte der Mumm.“ Beliebteste Fragen seitdem:

„Trägst du auch beim Sport Kopftuch?“ und: „Trägst du es freiwillig?“

Sie bejaht immer und immer wieder. Und natürlich bemerkt sie die

skeptischen Blicke der Menschen, weil diese ihr nicht glauben wollen

oder sie verstehen möchten. Heute trainiert sie Kinder in Taekwondo.

Diese seien sehr entspannt, wenn es um ihr Kopftuch gehe. Nur die Eltern

schauten immer etwas irritiert, wenn sie die verhüllte Trainerin zum

ersten Mal sehen. Erfahrungen, die Abide Dogan sehr

gut kennt. Die 24-Jährige hat sich mit zwölf Jahren für das Kopftuch

entschieden, mit 16 fing sie in einem Verein an, Fußball zu spielen.

Ihre türkischen Eltern hätten nie ein Problem mit der Leidenschaft ihrer

Tochter gehabt, ihre Religion und das Kopftuch seien kein Hindernis

gewesen: „Warum auch?“ Beim trainieren hat sie lange Hosen an, ihren

Hals bedeckt und ihr Kopftuch auf. Unbequem? „Alles eine Sache der

Gewohnheit“, sagt sie und lacht verlegen. Die Berlinerin, die

Betriebswirtschaftslehre studiert, kennt die neugierigen und die

hämischen Blicke, wenn sie ein Spielfeld betritt. Mit Worten sei sie

aber beim Sport noch nie diskriminiert worden. Als gläubige Muslimin

hält sie auch die Fastenzeit ein und muss dann manchmal auf ihr Training

verzichten. Gebete werden auch verschoben, wenn diese in die Spielzeit

fallen. Abide Dogan weiß, dass sie irritiert. Und auch sie versteht es

eigentlich nicht. Sie sei eine Frau, die ihr Haar verhüllt, zu Allah

betet und Fußball spielt. Mehr nicht.Nihal Aksoy kämpft

Leicht bekleidet im Wasser

Es ändert ich etwas

Sie trainiert Kinder

Die Zahl der Migranten in der Bundeswehr steigt kontinuierlich. Drei junge Kameraden in der Bad Cannstatter Theodor-Heuss-Kaserne erklären, was sie bewegt.

Stuttgart - Das schwarz-rot-goldene Abzeichen macht den Mann wütend. Yasin Chowdury steht in Prenzlau im brandenburgischen Landkreis Uckermark im Supermarkt in seinem Feldanzug, und der Mann findet, dass das nicht sein darf. Weil der Name auf dem Namensschild nicht Müller oder Schmidt ist. Weil Chowdury dunkelhäutig ist. Der Mann schnauzt dem Bundeswehrsoldaten seine Weltsicht ins Gesicht. Yasin Chowdury nimmt, was er kaufen will, zahlt an der Kasse und macht sich auf in seine Bundeswehrkaserne. Dort wird sein Dienst geschätzt.

Am ersten Tag war aber auch dort der Empfang wie ein Eimer kaltes Wasser. Ein paar Kameraden hätten rassistisches Zeug gesagt, erzählt er zwei Jahre später in der Bad Cannstatter Theodeor-Heuss-Kaserne. Was genau, verrät er nicht. Vielleicht war es arg hässlich. Vielleicht denkt er inzwischen auch: Schwamm drüber. Denn schon am zweiten Tag in Prenzlau ist Chowdury nicht mehr derjenige, mit dem sie es machen können. Er schaut zu, wie die feindseligen Kameraden ihre Sachen aus dem Spind räumen. Sie werden von diesem Tag an keine Kameraden mehr sein. Die Bundeswehr hat sich entschieden – für Yasin Chowdury und gegen diejenigen, die für sich beanspruchen, die wahren Deutschen zu sein.

Ob er sich damals gefreut hat, als die Rassisten aus der Kaserne geflogen sind, darüber verliert der heute 23-Jährige kein Wort. In der Bad Cannstatter Kaserne scheinen für ihn die Prenzlauer Zeiten weit weg zu sein. Wenn der Soldat von damals erzählt, wirkt es erstaunlich, dass er den Mut hatte, sich seinen Vorgesetzten zu offenbaren. Er beschreibt sich als jemand, der kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein besessen hat. Heute sagt er: „Das hat mir die Bundeswehr beigebracht.“

Chowdury sitzt mit seinem Cousin Junior Monowarson und mit Emre Delier in einem Büro in der Theodor-Heuss-Kaserne. Die beiden Vettern sind Obergefreite, Emre Delier ist Oberstabsgefreiter. Andreas Steffan, der Sprecher des Landeskommandos Baden-Württemberg, begleitet die jungen Soldaten zum Interview. Scherzhaft bemerkt er, dass er noch viele Gesprächspartner hätte einladen können. „Mich hat es selbst überrascht. 24 Prozent unserer Soldaten im Landeskommando Baden-Württemberg sind Muslime.“ Bisher habe niemand nach der Zahl gefragt, deshalb sei sie ihm unbekannt gewesen, sagt der Armeesprecher. Wie viele der 14 000 Soldaten im Land Muslime sind, ist nicht erfasst. „Wahrscheinlich interessiert sich niemand dafür, weil es ohnehin keine Auswirkungen hat.“ Steffan meint damit, dass die Muslime so unauffällig ihren Dienst verrichten, dass nicht einmal in den Zeiten von Pegida jemand darauf aufmerksam wird.

Junior Monowarson ist der Zweite aus der aus Bangladesch stammenden Familie, der sich bei der Bundeswehr verpflichtet hat. Natürlich habe es eine Rolle gespielt, dass sein Cousin Yasin von der Truppe nur Positives berichtet habe, sagt der Jüngere. Außerdem gebe es da eine Familientradition. „Yasins Vater war bei der Armee und mein Vater auch“, sagt der 22-Jährige. Das waren damals die Streitkräfte Bangladeschs. Als Yasin Chowdury seinem Vater erzählt, dass er seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr ableisten möchte, nimmt ihn dieser fest in die Arme. „Ich bin stolz darauf, dass du deinem Vaterland dienen willst.“

By Tom Heneghan

Russian Orthodox Patriarch Kirill, whose Church is boycotting the Holy and Great Council of the Eastern Orthodox that opens in Crete on Monday, has said he hoped the meeting would help lead to a summit of all 14 autocephalous churches sometime in the future.

In a message to the Orthodox leaders “who have assembled on the island of Crete”, the head of the Moscow Patriarchate said his Church believed the meeting could not be a Pan-Orthodox Council because the Antioch Patriarchate had refused to attend and the Churches of Georgia, Serbia and Bulgaria had called for a delay in convening it.

He stressed that all member churches, large or small, had an equal voice in pan-Orthodox issues and said he hoped the current differences would not “weaken the God-commanded unity [and] grow into an inter-church conflict”.

“I trust that if there is good will, the meeting in Crete can become an important step towards overcoming the present differences,” Kirill said. “It can make its own contribution to the preparation of that Holy and Great Council which will unite all the local autocephalous churches without exception.”

Ecumenical Patriarch Bartholomew, the spiritual head of the world’s 250-300 million Orthodox believers, called Orthodoxy’s first supreme council in over 1,200 years as an initial step toward a revival of its conciliar system of leadership.

Council spokesman Fr John Chryssavgis has said the Council will go ahead without the absentees and its decisions would apply to all Orthodox churches. The Serbian Church initially called for the Council to be postponed, but its Patriarch Irinej attended a pre-Council meeting in Crete on Friday.

Kirill, whose Church represents about two-thirds of the world’s Orthodox, stressed its weight in inter-church affairs by sending his message “on behalf of the Russian Orthodox Church and on behalf of the Orthodox faithful in Russia, Ukraine, Belorussia, Moldova and other countries, who comprise the vast flock of the Moscow Patriarchate”.

He did not spell out the difficulties that he said the Council preparations had “fully revealed”, but remarks by a professor from his Church’s academy pointed to the larger tensions between the large Russian Church and the small Ecumenical Patriarchate of Constantinople (Istanbul).

“The Pan-Orthodox Council has failed, it is a conference of bishops,” said Alexey Svetozarsky, professor of the Moscow Theological Academy, told the Russian news agency Interfax. “The agenda is miserable.”

“We see the life of the Orthodox Church as a fraternal unity of separate local Orthodox Churches, which should settle problematic questions jointly, not dictated by a certain "Eastern pope," very small pope, caricatured in a certain sense, even though in a high rank,” he said.

Svetozarsky criticised the Ecumenical Patriarch, who attended Pope Francis’s installation and met him in the Holy Land and Lesbos, as seeking to move Orthodoxy too close to the Vatican.

"Anyone can search in [an] internet browser for 'Patriarch Bartholomew' — he jumps out of his frock as he wants to serve with the Pope of Rome,” he said. “It is an absolutely inexplicable moment. The Constantinople patriarch was the first person who congratulated the pope during enthronement at St. Peter's Square.”

Another major concern of the Moscow Patriarchate is the confused situation in Ukraine, where there are three different Ukrainian Orthodox churches — one under the Moscow Patriarchate, one under the Kiev Patriarchate founded in 1992 and a third independent group.

Orthodoxy is especially strong in Ukraine and the Moscow Patriarchate is concerned about losing members to competing churches. Ukraine’s parliament in Kiev hit that raw nerve on Thursday by approving an appeal to Bartholomew to help unite the three bodies into one autocephalous church.

"The Ukrainian parliament calls on the Ecumenical Patriarch to take an active part in overcoming the consequences of the church schism through convening under the aegis of the Ecumenical Patriarch a pan-Ukrainian unification council that would solve all disputes and unify Ukrainian Orthodox churches," the appeal said.

The Ecumenical Patriarchate recognises the Moscow-linked Ukrainian church as the region’s valid Orthodox church. The Council in Crete will not change that but the issue of whether Ukraine should have its own autocephalous church when much smaller independent Orthodox churches exist elsewhere will not go away.

HAMBURG, Nov 13, 2012 (AFP) – Hamburg concluded a “historic” accord with its Muslim and Alawite communities on Tuesday becoming the first German state to recognise certain Islamic holidays as days off.

The agreement signed by Hamburg Mayor Olaf Scholz and religious associations is seen as putting the northern port city’s Muslims and Alawites, an offshoot of Shiite Islam, on a more equal footing with Christian residents.

Hamburg is also one of Germany’s 16 federal states.

As well as handing them the right to take off some religious holidays, it allows the communities to take part in developing religious teaching in schools and the future employment of Muslim and Alawite religious studies’ teachers.

Muslims for their part undertake to respect fundamental rights and support equality between the sexes.

Scholz described the signing at the city hall as a “milestone” while Zekeriya Altug, chairman of the Hamburg branch of the DITIB Turkish-Islamic association, called it a “historic day” for both Hamburg and Germany.

“With it, Hamburg has today set a precedent for the future of our country,” his association, which was one of three Muslim groups to sign the treaty, said in a written statement.

Under the accord, Muslims in Hamburg will have the right to three religious holidays but will have to take them as part of their overall holiday entitlement as is the case for some regionally observed Christian holidays.

Until now it was down to employers to decide whether to grant Muslim staff religious days off.

“Many Muslim employees didn’t dare ask for days off on those days for fear of being seen badly,” Altug has said. “Now they will be able to say: it’s my holiday, it’s governed by law.

“That makes an enormous difference,” he added.

Hamburg, Germany’s second biggest city with a 1.8-million strong population, has some 130,000 Muslim and 50,000 Alawite inhabitants.

The agreement must still be approved by the Hamburg parliament.

The romantic notions that Heinrich Himmler had about the Bosnian Muslims were probably significant in the division’s genesis. He was personally fascinated by the Islamic faith and believed that Islam created fearless soldiers. He envisioned the creation of a Bosnian SS division constituted solely of Bosnian Muslims in a manner similar to the Bosnian divisions of the old Austro-Hungarian Empire.

Many of these soldiers came from Bosnia, and it was a

conscious decision to fight the Communist Partisans and the nationalist

Chetniks  .

The Nazis tried to cater to the Muslim religious needs of their

recruits, but the soldiers themselves cared more about protecting their

homeland (as promised by the Nazis), than anything else the SS and

Himmler told them about racial equality/superiority to the inferior

Jews. Riots and desertions were commonplace among the soldiers, often to

the Communist Partisans led by Josip Broz Tito,

who promised the soldiers amnesty if they joined the Partisans. The

soldiers were only interested in protecting their homeland in Bosnia, so

any incursions into Croatia or Serbia to help the Nazi allies or war

effort there met with consternation among the soldiers, and even more

desertions.

.

The Nazis tried to cater to the Muslim religious needs of their

recruits, but the soldiers themselves cared more about protecting their

homeland (as promised by the Nazis), than anything else the SS and

Himmler told them about racial equality/superiority to the inferior

Jews. Riots and desertions were commonplace among the soldiers, often to

the Communist Partisans led by Josip Broz Tito,

who promised the soldiers amnesty if they joined the Partisans. The

soldiers were only interested in protecting their homeland in Bosnia, so

any incursions into Croatia or Serbia to help the Nazi allies or war

effort there met with consternation among the soldiers, and even more

desertions.

The 13th Waffen Mountain Division of the SS Handschar  under command of SS Obergruppenfürer Artur “Papa Phleps” Gustav Martin Phleps

under command of SS Obergruppenfürer Artur “Papa Phleps” Gustav Martin Phleps

was

a Muslim combat formation created by the Germans to restore order in

Yugoslavia. It was given the title Handschar after a local fighting

knife or sword carried by Turkish policemen during the centuries that

the region was part of the Ottoman Empire

was

a Muslim combat formation created by the Germans to restore order in

Yugoslavia. It was given the title Handschar after a local fighting

knife or sword carried by Turkish policemen during the centuries that

the region was part of the Ottoman Empire  .

It was the first non-Germanic Waffen-SS division, and its formation

marked the expansion of the Waffen-SS into a multi-ethnic military

force. The division was composed mostly of Bosnian Muslims (ethnic

Bosniaks) with some Catholic Croat soldiers and mostly German and

Yugoslav Volksdeutsche (ethnic German) officers.Commander Papa Phleps

was killed age 62 on 21-09-1944 in Simand, arad, Romania.

.

It was the first non-Germanic Waffen-SS division, and its formation

marked the expansion of the Waffen-SS into a multi-ethnic military

force. The division was composed mostly of Bosnian Muslims (ethnic

Bosniaks) with some Catholic Croat soldiers and mostly German and

Yugoslav Volksdeutsche (ethnic German) officers.Commander Papa Phleps

was killed age 62 on 21-09-1944 in Simand, arad, Romania.

The

division was initially sent to southern France for formation and

training. On the night of 16/17 September 1943, while the 13th SS

Division was training in France, a group of pro-Partisan soldiers led by

Muslim and Catholic junior officers staged a mutiny.  They

captured most of the German personnel and executed five German

officers. The mutineers believed that many of the enlisted men would

join them and they could reach the western Allies. Soon the revolt was

put down and as a result the division was moved to the Neuhammer

training grounds in the Silesian region of Germany (present-day Poland)

to complete its training. During the training phase, the German

officers, pleased with its progress, coined the term Mujo for the

Bosnian Muslims. The members of the division swore an oath of allegiance

to both Adolf Hitler and Ante Pavelić (Croatian leader)

They

captured most of the German personnel and executed five German

officers. The mutineers believed that many of the enlisted men would

join them and they could reach the western Allies. Soon the revolt was

put down and as a result the division was moved to the Neuhammer

training grounds in the Silesian region of Germany (present-day Poland)

to complete its training. During the training phase, the German

officers, pleased with its progress, coined the term Mujo for the

Bosnian Muslims. The members of the division swore an oath of allegiance

to both Adolf Hitler and Ante Pavelić (Croatian leader)  .

.

The division fought briefly in the Syrmia region north of the Sava river prior to crossing into northeastern Bosnia. After crossing the Sava, it established a designated “security zone” in northeastern Bosnia between the Sava, Bosna, Drina and Spreča rivers. In late 1944, parts of the division were transferred briefly to the Zagreb area, after which the non-German members began to desert in large numbers. Over the winter of 1944–1945, it was sent to the Baranja region where it fought against the Red Army and Bulgarians throughout southern Hungary, falling back via a series of defensive lines until they were inside the Reich frontier. Five men from the Waffen-SS 13th division received the Knight’s Cross of the Iron Cross. Most of the remaining Bosnian Muslims left at this point and attempted to return to Bosnia. The rest retreated further west, hoping to surrender to the western Allies.

One of

the paradoxical aspects of Hitler’s elite Waffen-SS was that more than

half of the estimated 900.000 men that served in its units were not

full-blooded Germans. The first divisions of the Waffen-SS were

essentially purely German in manpower, but starting with the 5th SS

Panzer Division Wiking  under Obergruppenführer Felix Steiner, the

Germans began to draw on foreign volunteers from occupied countries.

Initially, only Nordic volunteers were accepted, but as the war

progressed, and manpower shortages became more acute, the Germans began

to broaden their definition of “acceptable races” to encompass just

about every race except Africans and Jews.

under Obergruppenführer Felix Steiner, the

Germans began to draw on foreign volunteers from occupied countries.

Initially, only Nordic volunteers were accepted, but as the war

progressed, and manpower shortages became more acute, the Germans began

to broaden their definition of “acceptable races” to encompass just

about every race except Africans and Jews.

The French government is considering banning the foreign financing of mosques as it reshapes its counter-extremism strategy following a fresh wave of terror attacks.

Manuel Valls, the Prime Minister, told Le Monde the prohibition would be for an indefinite period but gave no further detail on the policy.

“There needs to be a thorough review to form a new relationship with French Islam,” he added. “We live in a changed era and we must change our behaviour. This is a revolution in our security culture…the fight against radicalisation will be the task of a generation.”

Following the murder of a priest by teenage ISIS supporters at a church in Normandy and the Nice attack, Valls said France was “at war” and predicted further atrocities.

“This war, which does not only concern France, will be long and we will see more attacks,” he added.

“But we will win, because France has a strategy to win this war. First we must crush the external enemy.”

The French government has come under increasing criticism for failing to prevent atrocities, including the latest attack in Normandy.

Security services were tipped off that Abdel Malik Petitjean, 19, was planning an attack but police were reportedly unable to identify him from photos and a video showing him declaring allegiance to the so-called Islamic State.

He was already on country’s “fiche S” terror watchlist for attempting to travel to Syria in June but slipped through the net to re-enter France after being stopped by Turkish authorities. Petitjean and 19-year-old Adel Kermiche took six people hostage at a church in Saint-Étienne-du-Rouvray and slit the throat of its priest, Father Jacques Hamel, before being shot dead by police.

Kermiche was also known to security services and was wearing an electronic surveillance tag while on bail as he awaited trial for membership of a terror organisation at the time.

It came less than a fortnight after the Nice attack, when a Tunisian man killed 84 people and injured 300 more when he ploughed a lorry into crowds celebrating Bastille Day.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel was not among the 10,000 names on the “fiche S” but the inclusion of terrorists including several of the Paris attackers, the two Charlie Hebdo gunmen and their accomplice Amedy Coulibaly, as well as a lorry driver who beheaded his manager and attempted to blow up a chemical plant has shown the system to be ineffective.

Intelligence officials have admitted that they are under-resourced to deal with the potential threat from each individual, who would need up to 20 people monitoring them every day.

France’s continuing state of emergency has drastically expanded detention powers, sparking a wave of controversial house arrests since November.